米国における抗菌薬処方の傾向をざっくり知りたい方を対象にしています。

Choosing wisely (賢明な医療の選択)を始め、抗菌薬の適正使用が叫ばれているのは知っているけれども、国レベルでどのように変化しているのか知りたい方もいるでしょう。

例えば、アメリカなど、先進国ではどのような傾向にあるのか知りたいところです。

そこで、本記事では下記の内容を解説します。

本記事の内容

- 抗菌薬の不適正使用は世界的な問題

- 研究の方法

- 研究の結果と考察

研究の背景

抗菌薬の不適切使用が一因で、近年、耐性菌の割合が世界的に増加しており、公衆衛生上の大きな問題となっています。

特に耐性菌による感染症に罹患した場合、治療に難渋してしまうケースがあります。

日本でも耐性菌の問題は深刻で、一時期、マクロライド系の抗菌薬の耐性率が90%にまで上昇した時期がありました。

アメリカにおいても抗菌薬の処方率をさげ、耐性菌を減らす動きはあり、過去にも大規模データベース(NAMCS, NHAMCS)を使用して、抗菌薬の処方率をみています。

これらの研究では、抗菌薬処方率の減少傾向を認めていました。

アメリカにはNHANESというデータがあり、こちらは2年に1回、アメリカ全土からランダムに抽出され、様々な検査や問診をされた結果があります。

今回の研究で抗菌薬の処方トレンドをみています。

研究の方法

NHAMESのデータ上にある合計71,444名の参加者で、30日以内に抗菌薬の処方があったか否かをみています。(外用の抗菌薬は除外)

全体のトレンドに加え、年齢、性別、人種、保険、呼吸機能によって層別化をしています。

研究の結果と考察

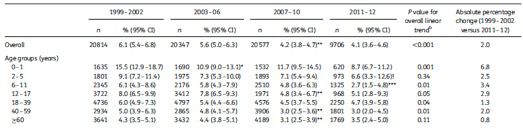

こちらが研究結果になります(論文より拝借)

1999〜2000年に6.1%であった処方率は、2011年〜2012年には4.1%にまで低下しています。

年齢(0〜1歳、6〜11歳、12〜17歳、18〜39歳、40〜59歳)、性別、人種、保険情報、喘息の既往の別にみても同様の傾向がありました。

1990年代半ばから、CDCが抗菌薬の適正使用を重要事項として提唱しており、この成果が徐々に現れてきているのだと思います。

乳幼児での減少率が最大な理由

特に0〜1歳での処方率の低下が最も大きかったです。

1歳未満の小児が減った理由ですが、おそれく肺炎球菌ワクチンの導入が大きいと考えられています。

2000年にPCV7(7価の肺炎球菌ワクチン)が、2010年にPCV13(13価の肺炎球菌ワクチン)が導入されています。1歳未満の小児での重症感染症の懸念が減ったため、抗菌薬の処方率が下がった可能性があります。

実は肺炎球菌ワクチンの導入はこれ以外にも思わぬ恩恵があり、熱性けいれんの患者でのCT撮影率や腰椎穿刺率が減少していることが、別の研究で報告されています。

抗菌薬別にみた結果

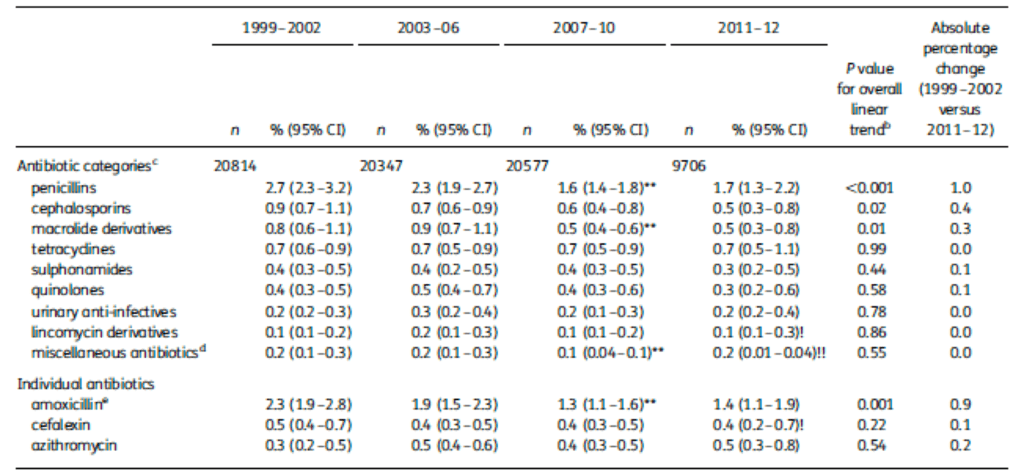

こちらが抗菌薬のカテゴリー別にみた処方率のトレンドになります。

ペニシリン、セファロスポリン、マクロライドは減少傾向にあります。

薬の一般名のみでみると、アモキシシリンだけの処方が減少しています。

他の薬はサンプル数が少ないため、統計学的な有意差が出にくい環境だったのかもしれないですね。

まとめ

米国において、抗菌薬の処方率は1999年〜2012年にかけて減少しており、乳幼児での減少率が大きかったです。

肺炎球菌ワクチンの導入による、思わぬ恩恵であったかもしれません。

アメリカではNHANESや保険データを用いた研究が盛んに行われ、抗菌薬の処方率などがモニターされています。

日本でも同様のシステムが普及することを一疫学者として願っております。

あわせて読みたい