今回はクラシックな論文をピックアップしました。

1979年にPediatricsで発表されたランダム化比較試験です。

研究の背景

中耳炎は6歳以下の小児に比較的頻回に起こる疾患です。

治療法は軽症であれば鎮痛剤、中等症以上であれば抗生物質を使用するのが一般的です。

中耳炎予防で抗ヒスタミン薬や鼻づまり薬が使用されてきた理由

中耳炎は耳管という、耳と鼻をつなぐ管が閉塞することにより生じます。

このため;

- 鼻水の量を減らす(抗ヒスタミン薬)

- 鼻づまりを解消する(鼻づまり薬)

というステップを踏めば、理論上は中耳炎を解消できると考えられていました。

(*1980年以前の話です)

研究方法について

今回の研究は1976-1977年にNYで行われています。

対象患者は6ヶ月〜5歳までの風邪を引いた小児です。

研究で使用された薬

研究で使用された薬は;

- Brompheniramine melate (抗ヒスタミン薬):

(日本でいうペリアクチンやポララミンの類似品) - Phenylpropanolamine

(アンフェタミンの一種で、エフェドリンに代謝される:参照)

の2種類です。

ランダム化比較試験ですので、治療群(上記2剤)とプラセボ群(偽薬)の2群に分けて臨床的なアウトカムを見ていきます。

今回は「アウトカム=中耳炎の有無」としています。

研究の結果

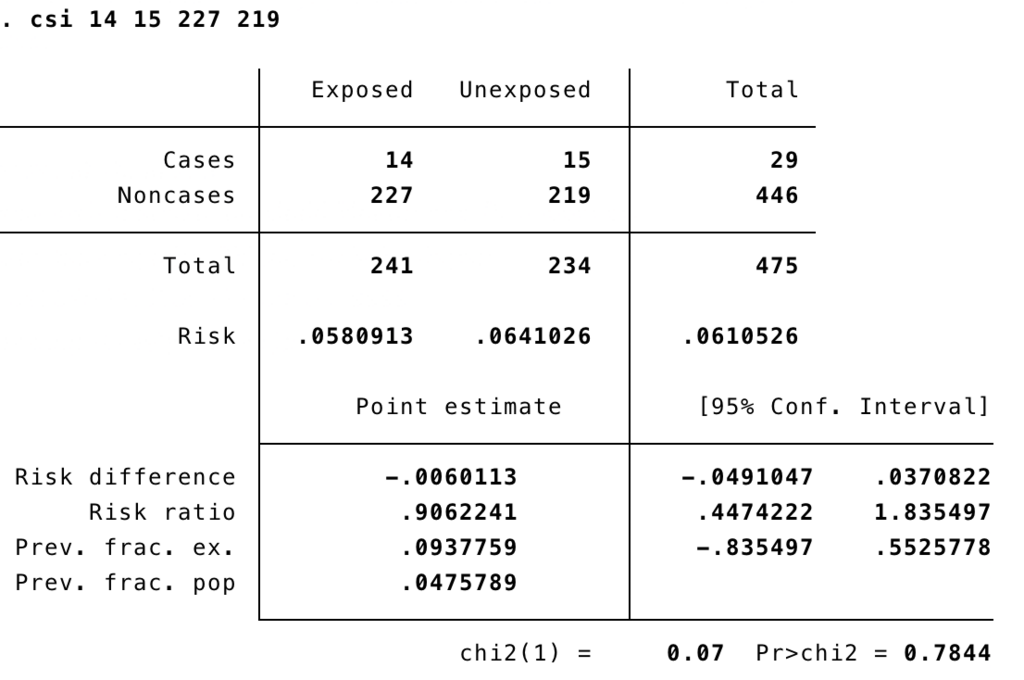

中耳炎を発症するriskは;

- プラセボ群:15/234 (6.4%)

- 治療群:14/241 (5.8%)

でした。

2群に統計学的な有意差はありませんので(P = 0.79)、治療をしても・治療をしなくても、中耳炎の発症リスクは変わりませんでした。

研究の考察

既報について

鼻づまりの薬や抗ヒスタミン薬は小児科外来で未だに広く使われています。

しかし、これらの薬の有効性を認めない研究がほとんどで、この研究でも有効性は認めていません。

薬理作用からみて

薬理作用からみても、Phenylpropanolamineの血管収縮作用が鼻だけで強くでると考えるのは不自然です。

また、抗ヒスタミン薬も、(アレルギー性でなく)ウイルス感染による鼻汁を減らせるかも懐疑的です。

研究結果とそれぞれの薬のメカニズムからも、これら2剤は有効性はないといえるのでしょう。

私的考察

古い論文ですので、結果のところに効果測定(effect measure)の記載がありませんでした。

例えば、治療群で中耳炎が5.8%、プラセボ群で中耳炎が6.4%とであれば;

- Risk Ratio = 5.8 / 6.4 = 0.906

となります。

これは、治療群が中耳炎を起こすリスクはプラセボ群の0.91倍である、と解釈します。

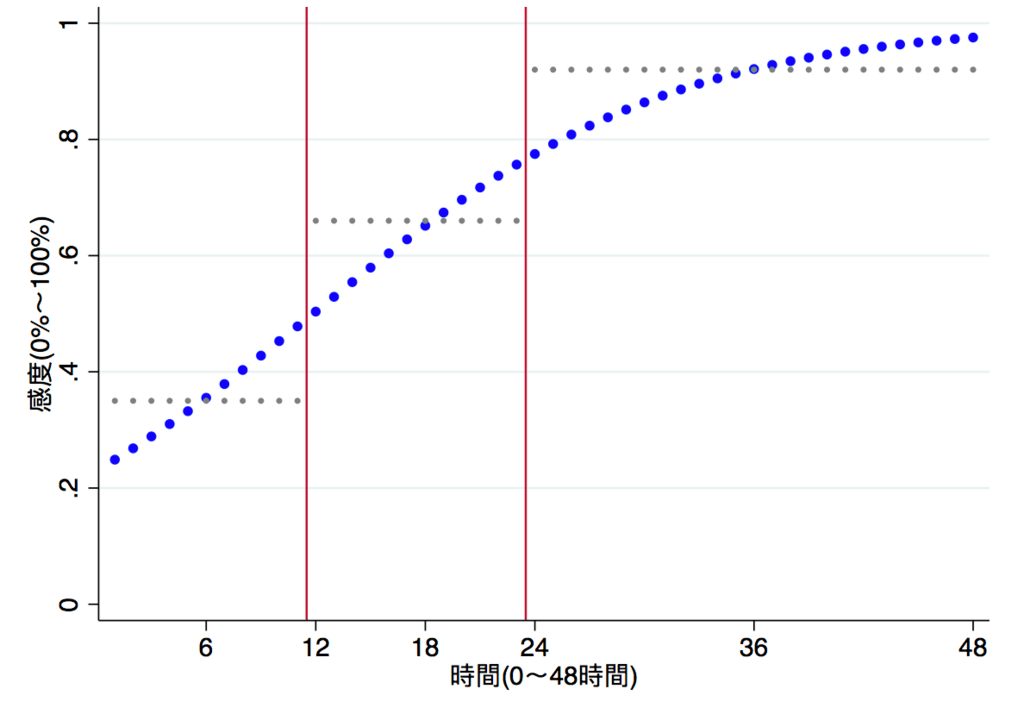

信頼区間を計算してみました

古い論文ですので、95%信頼区間もありませんでした。

RCTであれば、統計ソフト(Stata)で簡単に計算できます;

95%信頼区間は、0.447〜1.835と広い値になっています。

(1.0が治療効果なしです)

この上限と下限が “1” をまたいでいるので、治療効果なしと判断します。

95%信頼区間について

95%信頼区間は、同様の実験を100回行って100つの信頼区間を得た場合、95回は真の値を含んでいることをいいます。

今回の研究の95%信頼区間が、真の値を含んでいるか否かは誰にも分からない点に注意が必要です。

(頻度論者の解釈は直感的でないので、わかりづらいと皆さんに言われます)

まとめ

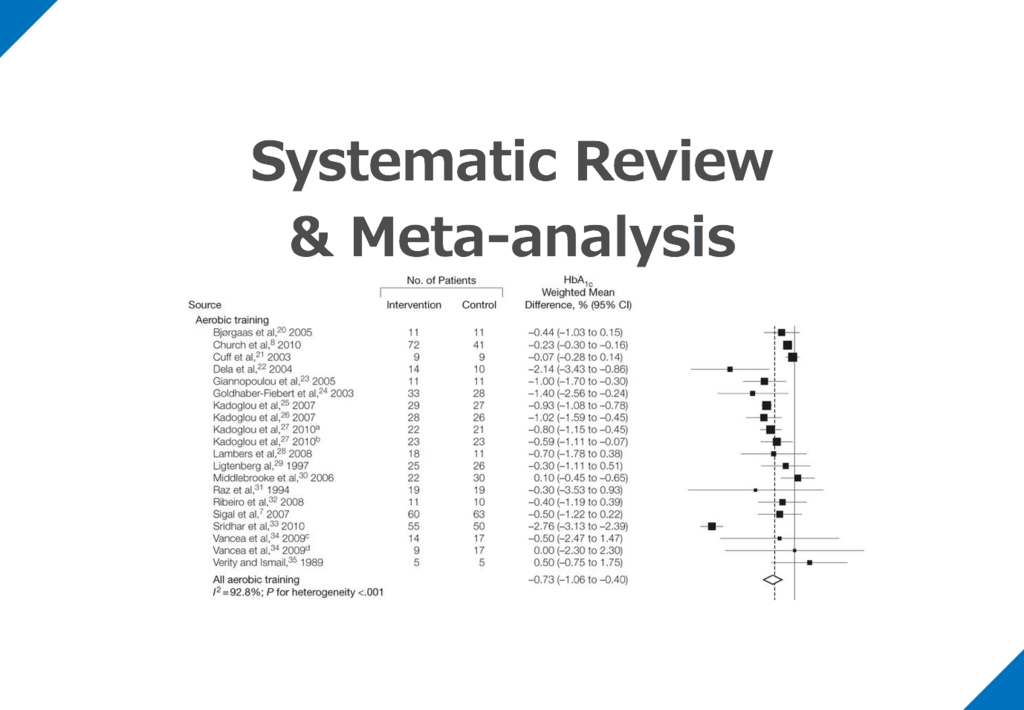

1970年代後半からすでに、抗ヒスタミン薬や鼻づまり薬が、小児の中耳炎に対して有効性がないと証明されています。

無益であるばかりか、副作用も多数報告されていますので、気をつけていきましょう。