コデインは日本でも2019年から小児の市販薬としての販売が禁止になりましたが、アメリカやヨーロッパなどはもう少し早めからアクションを起こしています。

使用禁止の流れになった経緯は、コデインの代謝は個人差が大きく、人によっては重篤な副作用が出てしまうことがあります。

咳止め、術後の疼痛などで使用されていましたが、死亡例や呼吸抑制の報告が複数あり、使用しないよう勧告が欧州、北米の国々で出ています。

今回はこちらの論文をピックアップしました。

2014年に米国の小児科学会誌(Pediatrics)に報告されたものです。

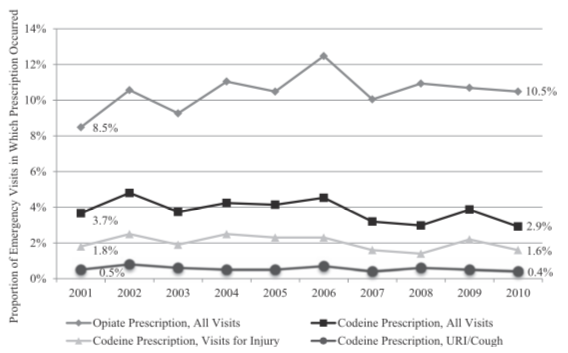

2001年〜2010年にかけて、救急外来でのコデインの処方がどのように変化したのか、トレンドを見ています。

研究の背景

アメリカのガイドラインではコデインを使用しないように2006年に正式な勧告とガイドラインが出ています。

しかし、実際にこの勧告によって、どの程度の処方率が変化したのかよく分かっていません。

このため、今回の研究では、2000年代にどの程度コデインの処方が変化したかを見ています。

特に小児の救急外来は2500万件ほどの受診が全米であり、特に外傷と気道感染症が多いです。このため、痛み止めや咳止めとしてコデインの処方が多いと予測されたためです。

研究の目的

National Hospital Ambulatory Medical Care Surveyというデータを使い、2001〜2010年のserial cross-sectional studyを行いました。

対象となった患者は、

- 3歳〜17歳の小児

- 2001-2010年に救急外来に受診

- 外傷か呼吸器感染のある

を満たした患者で、コデインの処方率を経年的に追っています。

3歳未満を除外したのは、そもそもアメリカでは3歳未満へのコデインの使用は禁止されているためです。

さらに、コデインを処方されやすい患者の特徴も検討しています。特徴として候補になったのは、

- 年齢

- 性別

- 人種

- 医療保険

- 地域

- 医師の種類(専門医、レジデント、NP)

- などが検討されたようです。

研究の結果と考察

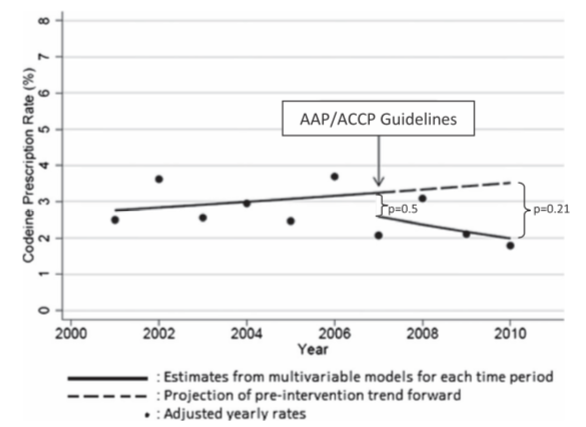

研究期間中は、全受診のうちコデインの処方率は3.7%(2001)から2.9%(2010)にまで低下していました(P = 0.008)

咳止めとしての使用率は多くはなく、もともと0.5%くらいでした。

(図は論文より拝借)

Interrupted Time Series Analyses (ITS)について

こちらがガイドラインの変更のインパクトを見ています。

ITSを簡単に説明しますと、ガイドラインなど政策が変更する前の傾向と後の傾向の変化を見る手法です。

最初の P= 0.5は、immediate effectがないことを示唆しています。

つまり、政策による介入はすぐにはトレンドに影響を与えなかったと言えます。

右隅にあるP = 0.21は、continuous effectといい、こちらも統計学的な有意差はありません。

これは、政策によるゆっくりとした介入効果も認めなかったと言えます。

コデインが処方される因子

コデインの処方される因子として、

- 8〜12歳に多い(OR 1.42; 95%CI, 1.21-1.67)

- 黒人に少ない(OR 0.67; 95%CI, 0.56-0.8)

- Medicaid受給者に少ない(OR 0.84; 0.71-0.98)

- 北東部が少ない

という傾向がありました。

受診する病院の質の違い、地域による薬の使用方法の違い、医師の好みや受けてきた教育による違いが、今回の結果になっていると著者らは考えているようです。

まとめ

アメリカでは救急外来全受信者の3%ほどでコデイン処方がされており、減少傾向にありました。

著者らは、それでも、まだ減少させるために、新たな政策を導入するべきと主張しており、アメリカもコデインの小児への処方を控えるように躍起になっている姿が見て取れます。