- 『抗ヒスタミン薬は熱性けいれんを誘発させる可能性がある』

とお聞きになったことがある方がいるかもしれません。

確かに私もこの可能性はありうるかもしれないと思っていますが、実はこの根拠となる研究は驚くほど少なく、私の知る限りでは1本のみが英語論文として掲載されています。

ですので、不確かなリスクを強調しすぎるのも少し控えた方が良いかもしれないと感じています。(ただし、知っておいた方が良いと思います)。

Yokoyama H. The role of central histaminergic neuron system as an anticonvulsive mechanism in developing brain. Brain Dev. 2001;23:542-7.(大元の論文は「Histaminergic neurons and epilepsy. Methods Find Exp Clin Pharmacol 1996;18(Suppl A):181–186.」だがアクセスできず)

一方、「抗ヒスタミン薬がけいれんの持続時間を延長させるかもしれない」と報告した研究は複数あります。

研究の方法

(おそらく)日本国内で行われた単施設の観察研究(横断研究)で、

- 38.5℃以上

- 15分以内のけいれん発作

- 1日1回のみ

- 1-4歳

- 神経学的に以上なし

- 常用薬なし

で受診された患者さんを対象(ケース)にしています。

コントロールは年齢と性別でマッチ(1:2)し、けいれん発作のない発熱患者としています。

受診時に抗ヒスタミン薬の内服があるか否かを聴取しています。

研究結果と考察

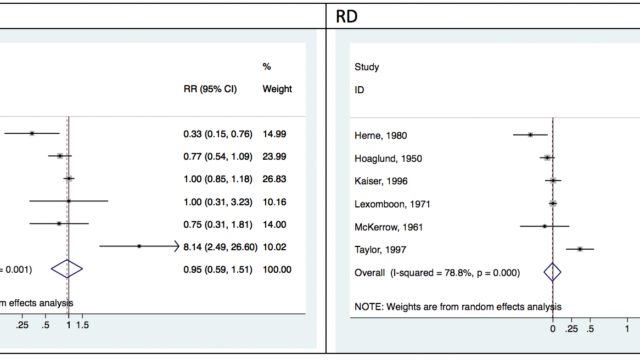

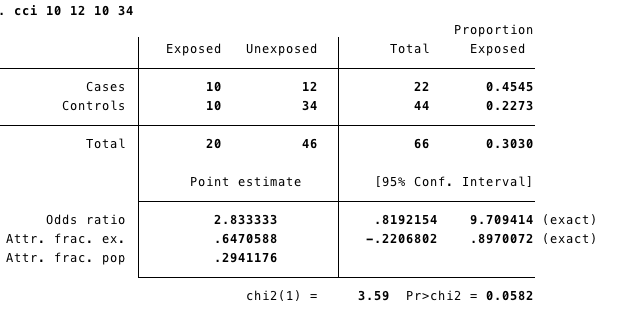

| ケース | コントロール | |

| 内服あり | 10 | 10 |

| 内服なし | 12 | 34 |

| 合計 | 22 | 44 |

年齢と性別で1:2でマッチしたところ、上のような2 x 2 tableができました。

熱性けいれんのあった患者(ケース)は45.5%が抗ヒスタミン薬を使用しており、熱性けいれんはなく発熱で受診された患者(コントロール)は22.7%が抗ヒスタミン薬を内服していました。

著者らは、両群に統計学的な有意差があるとしています。

マッチングの対処について

手元の統計解析ソフトで計算してみると、以下のようになります。

ケースの方が抗ヒスタミン薬を内服しているオッズは2.8倍高いですが、95%CIは0.82〜9.70とやや広いです。

さらにP-valueは0.058と著者らの報告とは異なります。

著者らがどのようにP値を計算したのか詳しいことはわかりませんが、ひょっとしたらmatched case-control studyなどで使用されるMcNemar検定などを使用したかもしれません。

というのも、コホート研究でもケースコントロール研究でも(横断研究でも)、マッチングをした場合は、それぞれのマッチング因子を考慮する必要があります。

コホート研究であれば分散を推定する際に、ケースコントロール研究ではマッチングによる選択バイアスの対処と分散を推定するために必要な作業です。

ケースコントロール研究でマッチング因子を対処すると、対処していない場合より推定値は帰無(the null; OR = 1)より遠くなります。

(今回は横断研究と私は判断していますが、ケースコントロール研究と同様に考えて)この研究でOR = 2.83と推定されましたが、マッチング因子を対処するとおそらく ORは2.83より大きなものと予測しています。

まとめと感想

今回の研究のみでは確定的なことは言えませんが、抗ヒスタミン薬は熱性けいれんを誘発する可能性があるのかもしれません。

2001年以降、(2018年時点では)同様の研究は今のところされていませんが、今後に行われる研究結果を待とうと思います。

第二世代の抗ヒスタミン薬でも同様の結果が言えるのかも気になりますね。