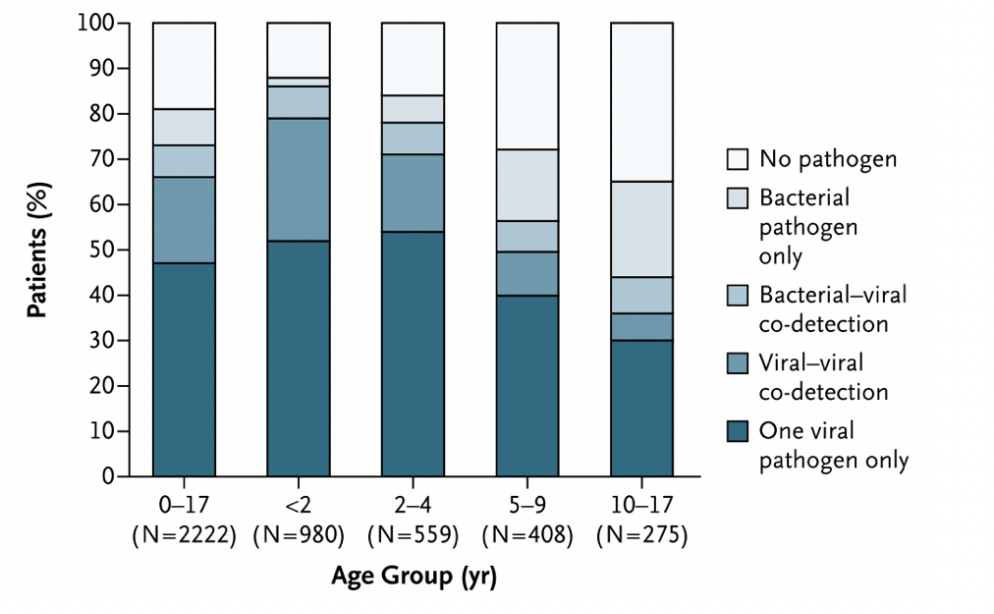

小児の肺炎・気管支炎の病原体の疫学を解説しましょう。アメリカにおいて、小児の肺炎で入院となった患者の病原体の内訳を報告した研究もあります4。例えば、以下の図は年齢カテゴリー別にウイルス感染、細菌感染の割合をみています。ウイルス感染により肺炎が生じたと思われる症例は66%で、細菌性が示唆される症例は8%程度でした。

(論文より拝借)

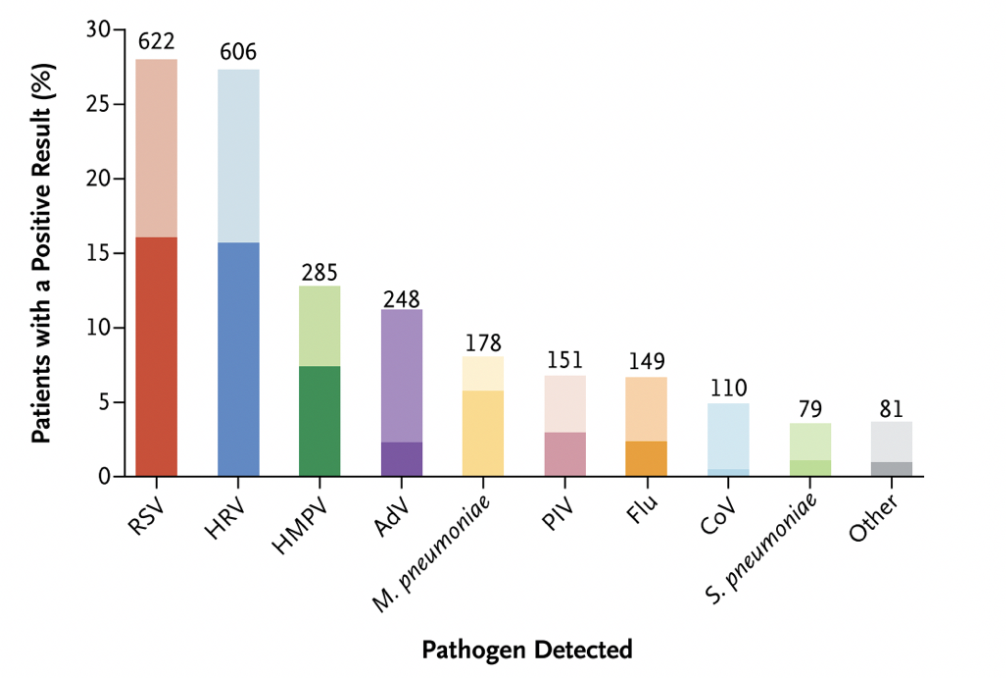

以下の図は2222人の小児から検出された2533の病原体の分布を示しています。

(論文より拝借)

これら以外に、黄色ブドウ球菌22例、化膿性連鎖球菌16例、緑色連鎖球菌14例、Chlamydophila pneumoniae(肺炎クラミジア)は12例、インフルエンザ桿菌は9例となっています。肺炎で入院となった小児のほとんどがウイルス性で(約90%)、細菌性が疑われるものは10%程度です4。

日本の小児の抗菌薬の使用状況

日本の抗菌薬の処方を照らし合わせてみると、ウイルス性が90%ほどを占める下気道感染症に対して、初診時に37%もの割合で抗菌薬を使用するのは、やや過剰処方であると考えられます。

さらに、第3世代セフェムがよく使用されていましたが1、診療した医師がペニシリン耐性肺炎球菌、無莢膜型インフルエンザ菌、モラキセラ・カタラリスを恐れた結果かもしれません。病原体の分布はアメリカのデータではありますが4、日本を含む先進国を代表するものでならば、これらの菌の可能性はそれなりに低く、外来初診時にいきなり第3世代セフェムを処方しなくてもよいでしょう。

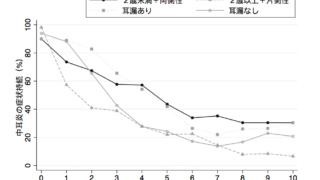

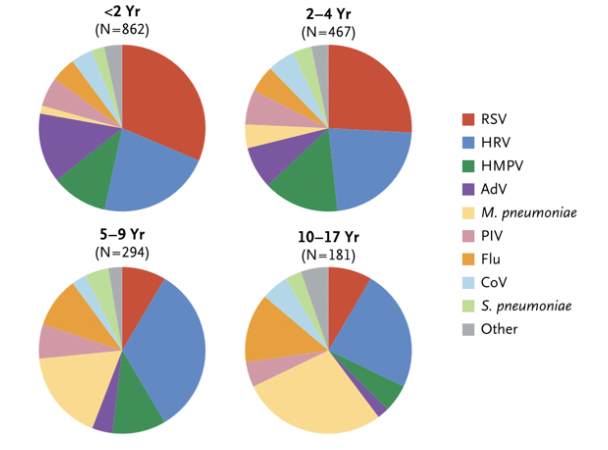

さらに、この研究では、年齢カテゴリー別に病原体の分布を示しています4。

特徴としては、4歳以下の肺炎はウイルス性が大半を占めており、細菌性は肺炎球菌とマイコプラズマ肺炎がわずかにいる程度です。一方で、5歳以上の場合は、マイコプラズマが20〜25%ほどを占めている点が特徴です。年齢によって原因となる病原体が異なる点は、小児の急性下気道感染を診療する上で把握しておくと良いでしょう。

まとめ

急性気管支炎・肺炎といった下気道感染症においても、実はウイルス性が多く、抗菌薬は必須ではありません。

起因菌・ウイルスの分布を知ることで、年齢に応じて起こりやすそうな病原体を想定する助けになります。

参考文献

- Uda K, Okubo Y, Kinoshita N, et al. Nationwide survey of indications for oral antimicrobial prescription for pediatric patients from 2013 to 2016 in Japan. J Infect Chemother. June 2019. doi:10.1016/j.jiac.2019.03.004

- Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis. 2019;19(1):67-75. doi:10.1016/S1473-3099(18)30547-4

- Ametican Acedemy of Pediatrics. Five Things Physicians and Patients Should Question. http://www.choosingwisely.org/societies/american-academy-of-pediatrics-committee-on-infectious-diseases-and-the-pediatric-infectious-diseases-society/. Published 2018. Accessed April 5, 2019.

- Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al. Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization among U.S. Children. N Engl J Med. 2015;372(9):835-845. doi:10.1056/NEJMoa1405870