抗インフルエンザ薬は日本国内では冬のシーズンになるとかなりの量が処方されています。有効性が全くないわけではなく、発熱を1日くらい短縮させる効果が期待されています。

その是非はともかくとして、抗インフルエンザ薬を投与する目的の1つとして重症化の予防があげられます。

しかし、この重症化の予防に関しては議論が分かれています。基本的に入院が必要なレベルの小児には抗インフルエンザ薬が必要と考えられていますが、重症化予防についての検討は不十分です。

今回、この点に関連した文献をみつけたので、こちらでご紹介します。

Louie, J. K., Yang, S., Samuel, M. C., Uyeki, T. M. & Schechter, R. Neuraminidase Inhibitors for Critically Ill Children With Influenza. Pediatrics132, e1539–e1545 (2013).

研究の方法

集中治療が必要であるほど重症な0〜17歳の小児を対象に行われた後方視的な研究です。

対象となった患者は、基礎疾患(心疾患、神経疾患、免疫抑制状態など)がある患者が半分以上を占めている点に注意して読み進めていきましょう。

研究結果と考察

こちらの研究によると、インフルエンザによる死亡率はノイラミニダーゼ阻害薬を使用した患者のほうが、使用しなかった患者より低い傾向にありました(8% vs. 6%; OR 0.67; 95%CI 0.34–1.36)。

多変量解析で肺炎、機械換気、合併症などを調整すると、ノイラミニダーゼ阻害薬を使用したほうが、死亡オッズはさらに低い傾向にありました(adjusted OR, 0.4; 95%CI, 0.2〜0.8)。また、ノイラミニダーゼ阻害薬を使用したタイミング別に死亡率を比較しています。また、早期に投与したほうが死亡率が低い傾向にあるようにみえます。

|

タイミング |

0〜2日 |

3〜7日 |

8〜14日 |

14日〜 |

投与なし |

|

死亡率 |

3.5% |

5.3% |

9.1% |

26.1% |

8.4% |

この研究の欠点・問題点

この研究には疫学的な視点からみると、少し問題があるように思えます。

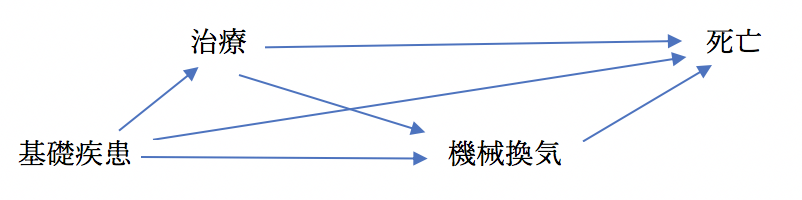

その1つは統計学的な対処法です。著者らは交絡因子(Confounder)と媒介因子(Mediator)を区別せずにモデルに組み入れています。

通常、ノイラミニダーゼ阻害薬はインフルエンザ感染を確認後、基礎疾患などを考慮して使用されますが、呼吸不全で機械換気が必要となるタイミングは治療開始後のことが多いです。つまり、基礎疾患は交絡因子となりえますが、機械換気の有無は交絡因子ではなく媒介因子です。これを統計モデルにいれると、治療がアウトカムに与える影響の推定にバイアスが生じます。

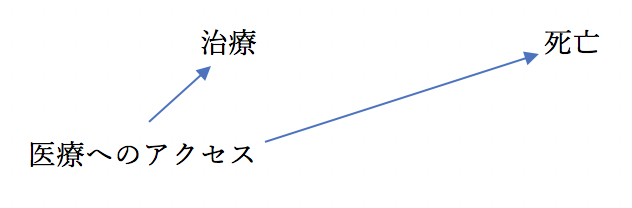

もう1つは治療のタイミングです。少し意地悪な見方をすると、治療のタイミングが早かったのは医療へのアクセスを反映しているだけかもしれません。つまり、早くノイラミニダーゼ阻害薬を投与されるような人は、様々な社会・経済的な状況などかた医療機関へのアクセスがよく、結果として死亡を避けることができたのかもしれません。一方で、遅く投与された人は非常に悪化するまで医療機関に受診できず、結果として治療が遅れてしまい不幸なことに死亡したのかもしれません。

おわりに

もちろん早期投与の有効性を頭から否定するつもりはありませんし、早期投与がよりよい予後の可能性もありますが、

データを読む際にはORやP値をみるだけではなく、バイアスの入り込む余地があるのか、どの患者層が研究の対象であったのか(半分以上は基礎疾患のある小児)を考えながら読んでいくとよいでしょう。

基礎疾患のある小児にノイラミニダーゼ阻害薬を投与するのはガイドライン通りですし、この研究結果をもって健常児に投与すべきと議論はしないほうがよいでしょう。