はじめに

ワクチンなどが普及して髄膜炎などの小児の重症感染症は減少傾向にあります。

その一方で、いまだに重症感染症になる子供は多数います。

圧倒的多数を占める軽症患者の中にいる重症を拾い上げるのが小児科医の仕事

近年、小児医療の無料化の影響もあり、多くの小児科外来はさらに混雑しているところが多いでしょう。

小児科外来の難しい(怖ろしい)ところは、圧倒的多数を占める軽症患者の中に、重症患者が潜んでいる点です。

例えば、プライマリーケアの現場では重症感染症の小児に遭遇する可能性は1%以下といわれています。

重症感染症のある小児を早期に発見することで、その後の合併症や重症化を食い止めることができるかもしれません。

今回は、先進国の救急医療において、小児の重症感染症を予測したり、除外したりする臨床所見を検討しています。

研究の方法

2009年6月までの研究を対象に、

- Medline

- Embase

- DARE

- CINAHL

といった検索データベースを使用しています。

- 研究デザイン

- 参加者:1ヶ月〜18歳

- アウトカム:重症感染症

- 救急医療の現場

- 臨床所見の評価

- 十分なデータの報告

を基準に論文が選別されています。

重症感染症の定義

重症感染症は、

- 敗血症

- 菌血症

- 髄膜炎

- 肺炎

- 尿路感染症

- その他(蜂窩織炎、骨髄炎など)

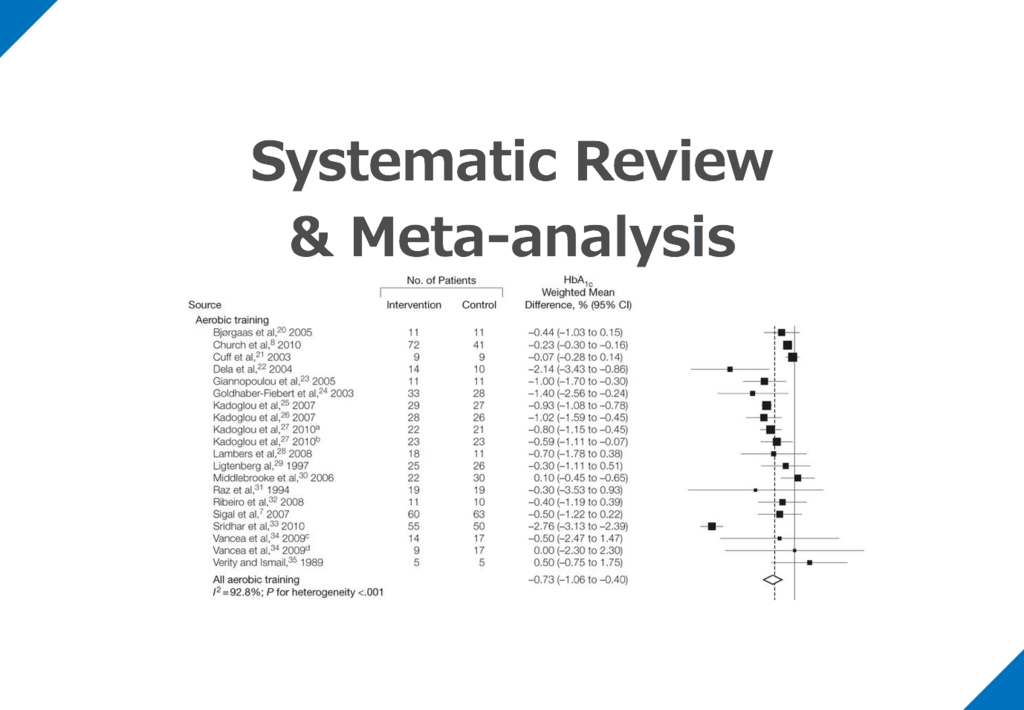

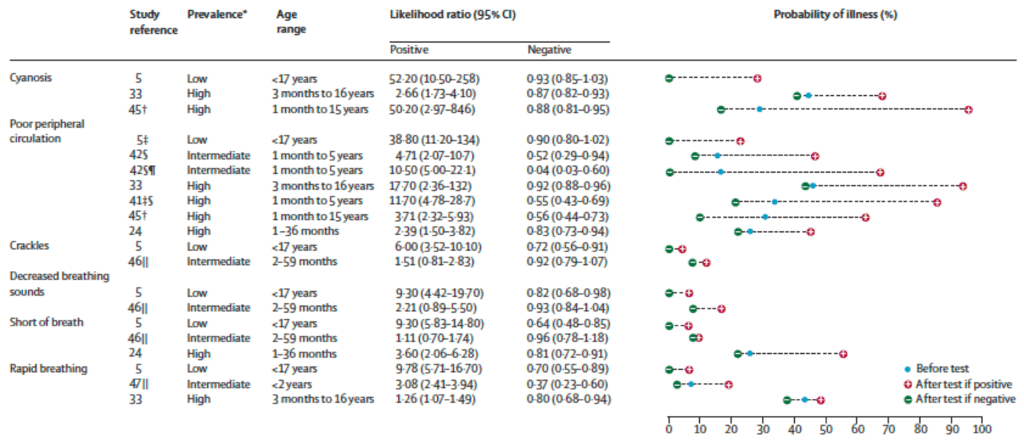

尤度比について

- Positive likelihood ratio(陽性尤度比)

- Negative likelihood ratio(陰性尤度比)

を計算し、

- 危険兆候:Positive likelihood ratio(陽性尤度比)が5以上

- 除外基準:Negative likelihood ratio(陰性尤度比)が2以下

としています。

研究の結果と考察

30の研究が解析対象となりました。

ほとんどの研究は救急医療の現場で行われています。

重症感染症の罹患率の中央値は15.4%(IQR 8.0〜23.2%でした。

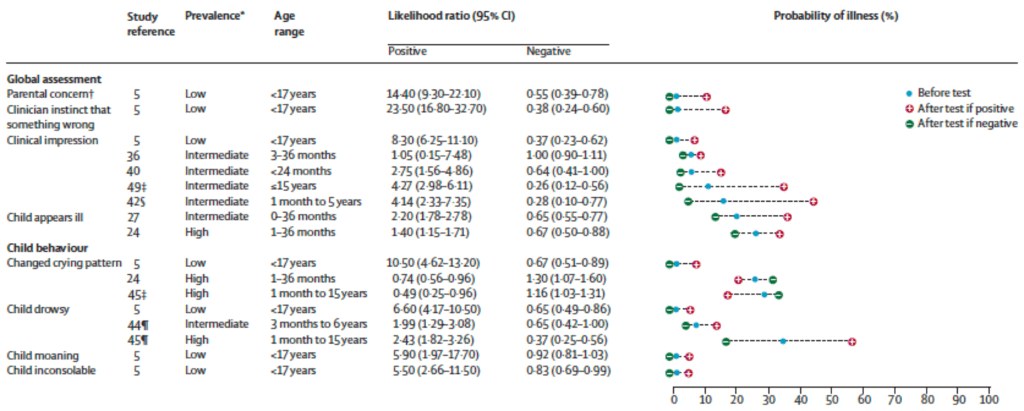

重症感染症の可能性を示唆する兆候

「Positive likelihood ratio(陽性尤度比)が5以上」は重症感染症を示唆する危険な兆候と定義されましたが、以下の臨床所見が該当しています(陽性尤度比):

- チアノーゼ(66〜52.20)

- 呼吸数が早い(26〜9.78)

- 末梢循環が悪い(39〜38.80)

- 点状出血(18〜83.70)

などが該当します。

保護者や臨床医の直感は大事

さらに、

- 保護者の不安(14; 9.30〜22.10)

- 臨床医の直感(23.5; 16.80〜32.70)

は、非常に強く重症感染症を示唆する所見でした。

こちらは以前報告された論文とも結果は一致しています。

多くの小児科医が

- 「今日はいつもと違っておかしいと思い連れてきました」(保護者)

- 「なにか変で、嫌な予感がする」(医師)

といった第六感に救われていると思います。

小児科医は普段こどもをみている保護者の感覚を大事にする必要があります。

体温の高い・低いは重症感染症を予測しない

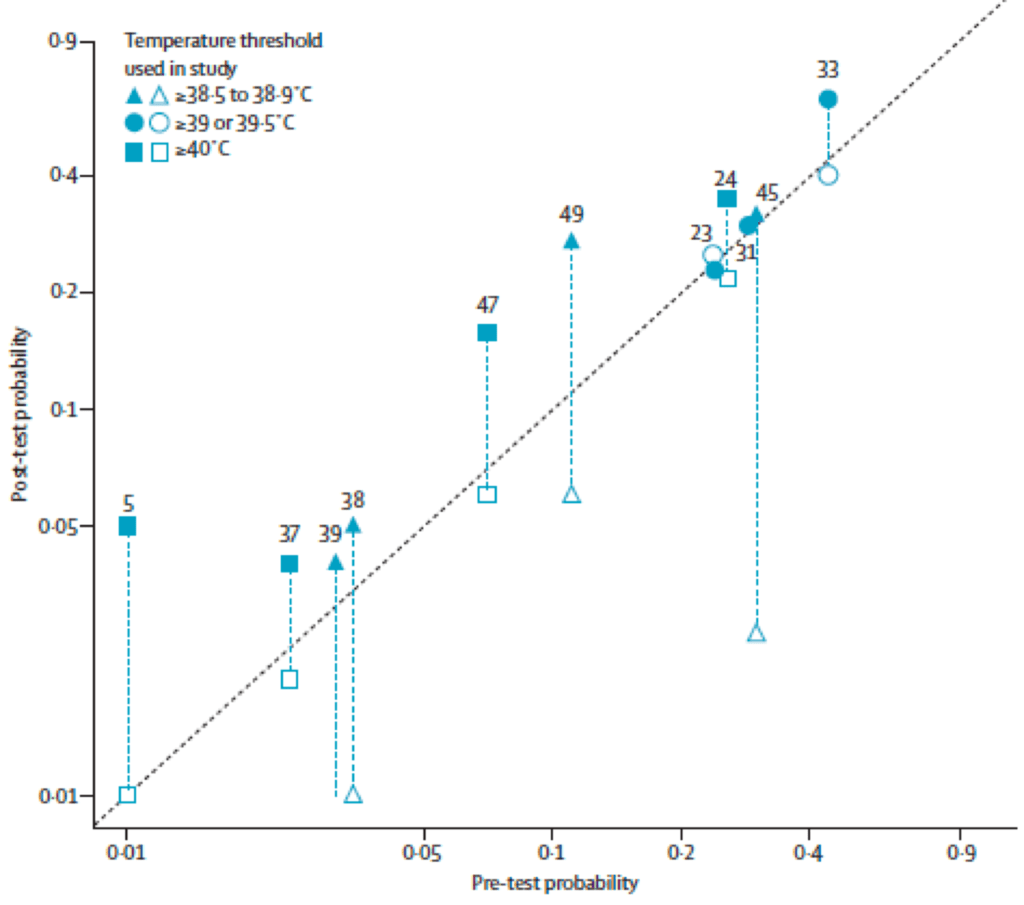

こちらの図は、高熱を指標にする前後で、重症感染症の事前確率と事後確率をみています。

もし高熱が重症感染症を予測するのであれば、例えば40℃以上のみで、事後確率> 事前確率となります。

しかし、上方への移動はカットオフを動かしても、大きくは変化していません。

こちらの結果から、発熱時の体温の高低は、必ずしも重症感染症を示唆するものではないと言えます。

39〜40℃を超える発熱だと驚いてしまう方が多いですが、本人が元気であれば、体温が高いか否かでそこまで一喜一憂しなくてよいでしょう。

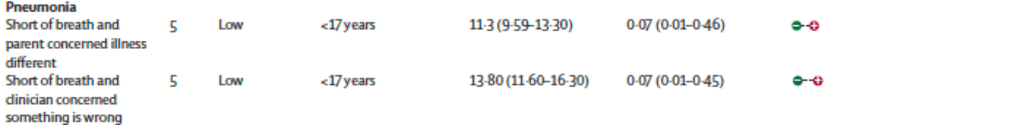

重症感染症の可能性を除外する所見

結論からいうと「〇〇があるから重症感染症の可能性は低い」とは言えなさそうですが、臨床所見を組み合わせることで予測可能でした。

例えば、

- 呼吸が苦しそうではない

- 保護者の不安がない

場合は肺炎の可能性は非常に低かったです(陰性尤度比)0.01〜0.46)

あるいは、

- 呼吸が苦しそうではない

- 医師からみて異常な点はなさそう

であれば、肺炎の事後確率は低いといえます(陰性尤度比0.01〜0.45)

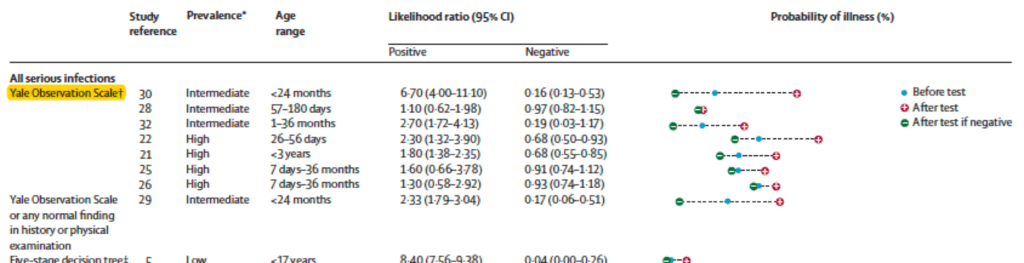

Yale Observation Scaleについて

アメリカの臨床現場ではよく使用されている?Yale Observation Scaleについてです(私は使用したことがありませんが…)

Yale Observation Scaleは残念ながら、重症感染症を予測するものでも、除外するものでもありませんでした。

まとめ

いくつかの臨床所見(チアノーゼ、呼吸数、末梢循環、点状出血)や保護者の不安、臨床医の直感は重症感染症を予測するものでした。

一方で、これらの所見を参考にしても、重症感染症を見逃してしまう可能性はあります。

また、どの程度の所見があれば、実際に何か行動を起こした方が良いかを決めることも今後必要となってくるでしょう。

重症感染症を早期に発見できるアルゴリズムは現在も研究が続いていますが、いつか精度の高いものができれば、医療者や患者さん双方にとって利益があると思います。期待して気長に待ちましょう。

あわせて読みたい