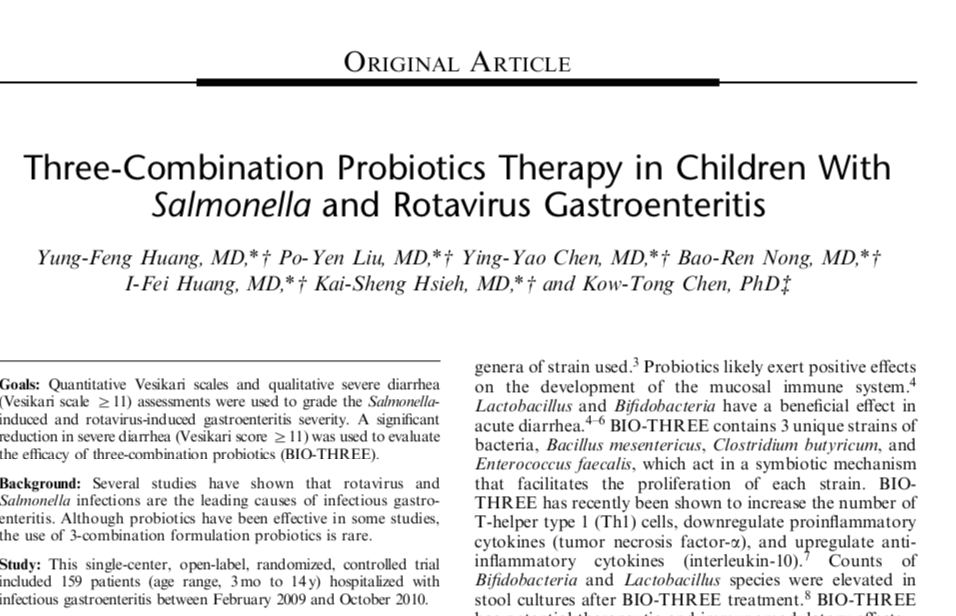

今回はこちらの論文を紹介します。

今回の研究は台湾で行われたものです。

台湾ではロタウイルスやサルモネラが胃腸炎の原因として多いと報告されているようです。

ビオスリー®︎(BIO-THREE)は整腸剤の一種ですが、中に3種類の菌が入っており、

- 乳酸菌:Enterococcus faecalis

- 酪酸菌:Clostridium butyricum

- 糖化菌:Bacillus mesentericus

になります。

Lactobacillusなど、プロバイオティクス単独で研究は盛んに行われていますが、ビオスリーの有効性を検証したものは多くはなく、今回ランダム化比較試験が行われたようです。

研究の方法

今回の研究は、台湾のある病院で行われたランダム化比較試験になります。

Open-labelといって、盲検化はされていません。

- 2009-2010年の胃腸炎での入院患者

- 生後3ヶ月〜14歳

- 72時間以内の下痢

- 慢性疾患なし

- カンピロバクター、アデノウイルスなどは陰性

などを対象にしています。治療は、

- 通常の治療:補液など対症療法

- ビオスリーを追加:1日3回7日間

の2つに分かれます。

アウトカムについて

アウトカムは、

- Vesikari Score:0〜20点

- 下痢の期間

になります。

研究結果と考察

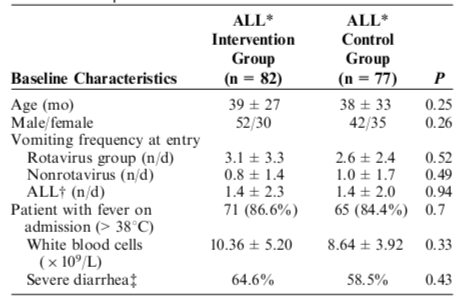

最終的に159人の患者が研究に参加し、治療群には82人、コントロール群には77人が入っています。

患者背景は以下の通りになります。

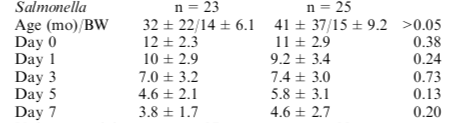

ロタウイルス・サルモネラに感染した人は、治療:コントロール群で見ると以下のようになります。

| 治療 82人 |

コントロール 77人 |

|

| サルモネラ | 23人 | 25人 |

| ロタウイルス | 22人 | 20人 |

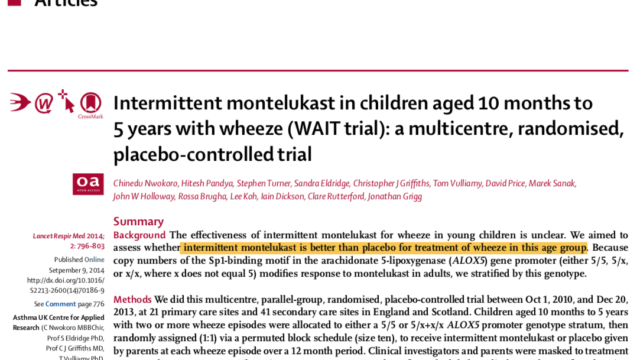

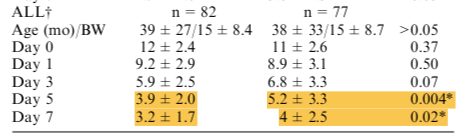

Vesikari score

こちらはVesikari Scoreの結果になります。スコアが高いほど、下痢の症状がひどいと考えると良いでしょう。まず、患者全体でみると、以下のようになります。

左側がビオスリー群、右側がコントロールです。

確かにビオスリー群の方がスコアは低い印象を受け、統計学的な有意差もあります。

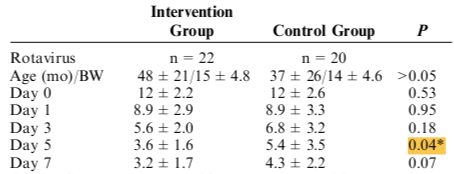

ロタウイルスは上の通りです。あまり違いはなさそうな印象ですが、5日目以降にビオスリー群でややスコアが低くなっており、有効性を示唆しています。

こちらはサルモネラになります。5日目以降に1点ほどスコアに差が開いている以外は、あまり両者で違いはなさそうですね。

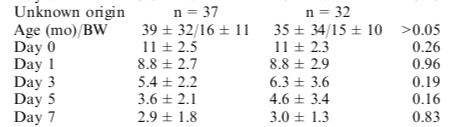

こちらは病原体不明の場合です。こちらは5日目のみにスコアが1点ほど開いていますが、推定値はやや不正確です。

その他

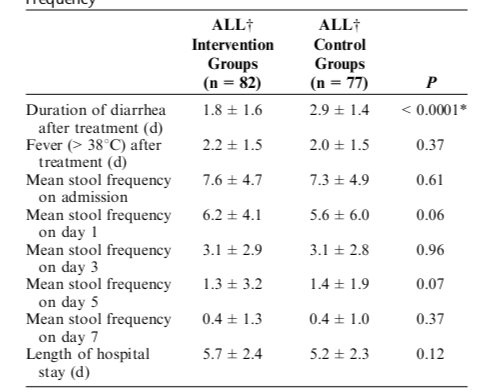

その他のアウトカムについては、こちらのテーブルになります。

下痢の期間はビオスリーを使用したグループの方が1日ほど短いですが、それ以外のアウトカムは両者を比較しても大きな違いはなさそうです。

1つ気になったのは、下痢の期間はビオスリーの方が短いのに、入院期間はコントロール群の方が短い点ですね。

考察と感想

こちらの研究ですが、ランダム化比較研究ではあるものの、open-labelです。特にアウトカムが下痢の頻度、重症度など、割と主観的な計測の要素が強いので、アウトカムの計測でバイアスが混入している可能性が高いと思います。

また、臨床的な問題とのリンクもやや難しく感じました、Vesikari Scoreが1点ほど低くなるとして、これが臨床的にどのくらいの価値があるのか、私にはピンときませんでした。

最後に、統計学的な手法の問題点です。

著者らは、1・3・5・7日とかなり詳細に分けて統計学的な検定をしています。別の言葉で言うと、多重比較(multiple comparison)をしているわけで、P値の有意水準が0.05のままであるのは、あまり望ましくない印象を受けます。

使用する統計モデルを変更するか、ある程度の多重比較の補正を考慮しても良いのではと思っています。

まとめ

今回の研究では、ビオスリーを内服すると5日目以降に消化管の症状がやや改善する可能性があり、特にロタウイルス胃腸炎での効果が示唆されていました。

一方で、サルモネラ感染の場合、ビオスリーが本当に有効かどうかはやや懐疑的な結果です。

また、こちらの研究はRCTであるものの、open-labelであり、統計学的な評価の仕方にもやや難があるため、この点は差し引いて評価した方が良いと思います。